2025年9月24日至25日,由马来西亚玛拉工艺大学(UiTM)传播与媒体学院主办的第四届国际传媒与社会科学大会(iCOMS 2025)隆重举行。大会以“Shaping the Future of Global Communication: Trends, Technologies, and Transformations”为主题,汇聚来自多国的学者与研究者,围绕传播、社会与数字技术的最新趋势展开交流与探讨。

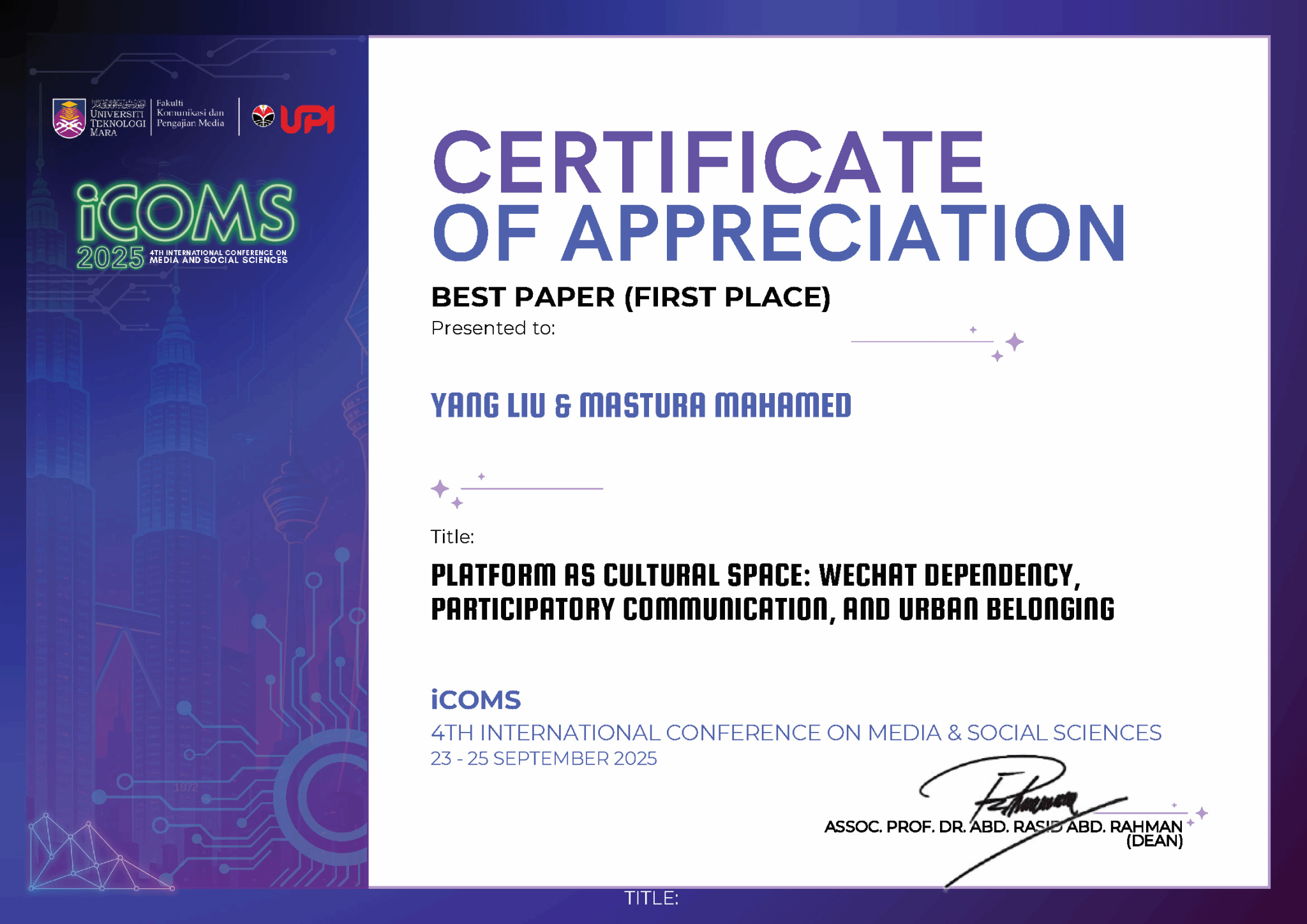

西安欧亚学院文化传媒学院网络与新媒体专业专职教师、马来西亚博特拉大学现代语与传播学院在读博士刘阳参加大会分论坛演讲,并凭借研究主题Platform as Cultural Space: WeChat Dependency, Participatory Communication, and Urban Belonging荣获大会全场论文一等奖(Best Paper Award)

PART.1

以持续研究积累延展学术脉络

本次在iCOMS 2025获奖的研究成果是文化传媒学院网络与新媒体专业研究团队围绕社交媒体参与这一现实情境,通过对参与式传播的调研实践,探讨数字媒介与社会联结的阶段性成果。

2025年初,探究团队相继在Scoups等国际期刊发表三篇相关论文:首先,运用AMOS-SEM模型验证社交媒体参与与参与式传播的测量框架,为后续研究建立方法基准;其二,基于系统文献回顾提出“从媒介参与到协作治理”的多层分析框架,将传播行为放入公共协同语境;其三,总结参与式传播在社会变迁与可持续性议题中的作用与启示。

这一系列研究同时也是陕西省新文科研究与改革课题的阶段性成果,研究团队持续推动与探索教学与科研融合,为本次“平台即文化空间”的研究提供了坚实的经验与分析路径。此次获奖,是其在持续积累基础上,对媒介、文化与城市关系的又一次深入回应。

PART.2

以“平台即文化空间”研究探讨

数字传播与城市归属

“平台即文化空间”的研究理念,源于文化传媒学院网络与新媒体专业学术团队长期的研究积淀。团队坚持“问题来自现实、方法立足在地”的学术路径,以城市空间与媒介文化为切入点,探讨数字平台如何成为社会交往与身份认同的新场域,关注个体在数字城市中的归属建构与情感连接。研究团队由具有多元学科背景的教师与青年学者共同组成,形成兼具理论深度与应用导向的研究结构。通过国际会议、联合课题与行业合作,团队持续拓宽研究边界,使“在地性”与“国际化”在交流中相互成就,赋予学术研究以现实温度。

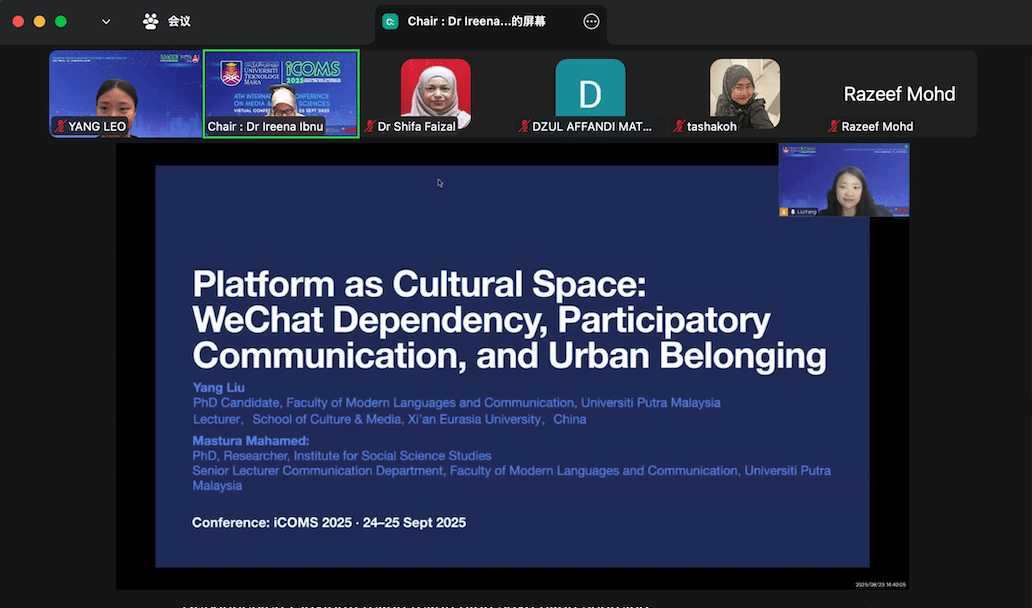

刘阳老师于iCOMS 2025国际大会线上发表主旨演讲与校园学术交流

PART.3

以课程实践链接研究成果

作为文化传媒学院网络与新媒体专业双语班的学业导师及《媒体融合报道》《网络舆情》等课程教学团队的青年教师,刘阳与富有研究经验的学者、资深行业专家共同构建了一个以教学与研究融合为导向的课程团队。通过参与国际会议,将传播学研究的前沿趋势引入课堂,帮助学生从全球视角理解数字媒体的社会价值与文化影响,促进“双语教学”与“国际化培养”的深度融合。教学过程不仅是技能训练,更是文化理解与社会责任的培养过程。

网络与新媒体课程组持续探索如何将科研成果以可视化、可操作的形式进入课堂,也让学生在学习中掌握科研思维与方法。使研究因教学而生动,教学因研究而丰盈。

文化传媒学院在推动个人研究与教学实践深度融合的基础上,进一步构建以“研究共同体”为导向的学术生态体系。分院鼓励教师围绕共同议题组建跨学科团队,定期举办研究方法工作坊、学术沙龙与写作营,为青年教师提供方法支持与发表指导。通过这些平台,教师们能够在日常教学与研究之外进行思想碰撞,将个体研究融入集体讨论,使学术成果在同行交流中不断成熟。

分院同时建立科研支持与国际合作机制,为教师提供项目申报、数据资源与双语写作的多维度帮助,并与多所国际高校保持长期合作。这样的机制不仅提升了分院的国际学术影响力,也培育了共享、共研、共生的学术文化。青年教师在其中获得成长动力,学术探索与教学创新相互推动,共同构成了分院可持续发展的核心能量。

(文化传媒学院 刘阳供稿)