2025年10月25日至26日,通识教育学院党总支组织教师党员奔赴革命圣地延安,开展“弘扬延安精神 为实现中国梦而团结奋斗”主题党日活动。这不仅是一次地理上的奔赴,更是一场精神上的溯源——在党中央战斗和生活十三年的红色热土上,重温信仰之源,重读奋斗之书,重问育人之本。

在历史的现场,感悟思想的伟力

在延安革命纪念馆,一幅幅历史画卷缓缓展开。从整风运动到大生产运动,从党的七大到抗战胜利,老师们在“解放思想、实事求是”几个大字前久久驻足。一位课程中心主任说道:“‘实事求是’不仅仅是口号,更是一种来源于实践并最终回归实践的方法论。”他强调,这对我们的教学有着深刻的启示——课程设计应贴近学生实际,教学改革应回应时代的呼唤。

走进杨家岭革命旧址,一排排朴素的窑洞默默矗立。毛泽东同志曾在这里创作《矛盾论》《实践论》《论持久战》等影响中国命运的伟大著作。没有空调,没有网络,只有一盏油灯、一张木桌,却孕育出改变时代的理论光辉。

“在这样艰苦的条件下,他们想的却是民族的出路、国家的未来。”一位资深教授站在毛泽东旧居前感慨道,“现在我们的教学条件好多了,教室明亮、设备齐全,但我们有没有经常问问自己:我们教给学生的东西,是不是真正有价值?是不是在用心传递知识和信念?是不是对得起这份教师的责任?”

在梁家河,读懂“扎根”的意义

第二日清晨,队伍前往延川县梁家河村。这里是习近平总书记度过七年知青岁月的地方,也是“人民情怀”最生动的课堂。

走进知青旧居,土炕、煤油灯、农具依旧如初。讲解员讲述着青年习近平带领村民打淤地坝、建沼气池、办铁业社的故事。“他把心留在了黄土地上。”看着窑洞里的土炕和煤油灯,一位老师低声说:“他们那时候条件十分有限,还能一心想着为老百姓做事。我们现在条件好了,课也讲得多了,可有时候,是不是离学生反而远了?”

在村史馆前,老师们围坐交流。大家谈到,梁家河教会我们的,是“向下扎根”的力量。教育不是悬浮的理论,而是扎根于社会土壤的实践。通识教育尤其如此——它连接人文与科学,贯通历史与现实,唯有让知识“落地”,才能真正启迪心智、塑造人格。

在梁家河村委会前,全体党员面对鲜红党旗,庄严重温入党誓词。誓言铿锵,响彻山间,也激荡在每位教师心中。“作为一名党员教师,我再次感受到肩上的责任。”一位青年教师说,“我们不仅是知识的传递者,更是价值观的塑造者。每一堂课,都是立德树人的阵地。”

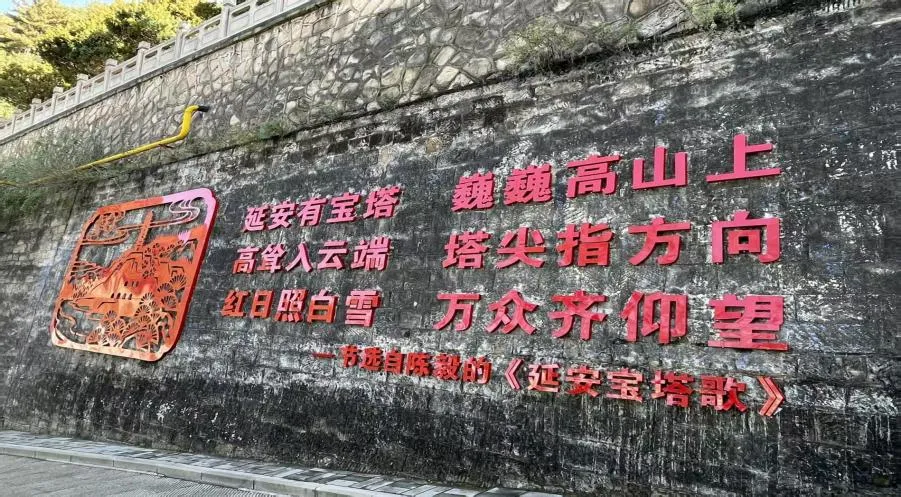

在宝塔山下,仰望精神高地

午后,大家登上象征中国革命精神的宝塔山。巍巍宝塔,见证历史风云。站在山顶远眺,昔日的黄土沟壑已化作现代化城市图景,新旧交融,沧桑巨变。

“十三年,党在这里走向成熟;今天,我们在这里眺望未来。”一位老党员感慨道,“作为通识教育工作者,我们的‘宝塔’,就是立德树人的讲台。唯有坚守信仰,才能照亮学生的前路。”

精神如炬,照亮育人之路

返程途中,车厢里很安静,大家都在默默回味。这次延安之行,不只是走走看看、听听讲讲,更像是一次心灵的触动和思想的沉淀。它让我们真切体会到:延安精神从未远去——

它是杨家岭窑洞里的彻夜灯火,是梁家河淤地坝上的挥汗如雨,是宝塔山下“为人民服务”的铮铮誓言。

作为通识教育工作者,我们肩负着培养学生人文素养、家国情怀、批判思维的重任。此次延安之行,让我们更加坚定:

要将“坚定正确的政治方向”融入课程思政,

将“实事求是”的思想路线贯穿教学改革,

将“自力更生、艰苦奋斗”的创业精神注入育人实践。

回到讲台,我们将以更清醒的自觉、更深厚的底气、更温暖的情怀去面对每一堂课。

让延安精神融入教学设计、走进学生作业、沉淀为思维方式——这,就是我们对红色之旅最真切的回应,也是作为党员教师对育人初心最坚实的守护。

供稿单位:通识教育学院党总支