2025年9月21日,西安欧亚学院马克思主义学院师生赴长安十二时辰街区,访鄠邑面塑传承人蔡锐军,学非遗技艺并建立大学生实践基地、颁发聘书。蔡大师展示面塑流程,分享海外交流经历,还以“马克思”为主题创作。基地将打造“理论+实践”育人模式,活动探索出思政与非遗融合新路径,让师生体悟理论与文化传承的关联。

2025年9月21日的西安,秋阳恰好穿过长安十二时辰主题街区的飞檐斗拱,将唐风建筑的剪影投在青石板路上。西安欧亚学院马克思主义基本原理课程组师生,正沿着挂满红灯笼的回廊缓步前行,他们手中捧着精心准备的笔记本与面塑工具包,一场关于非遗传承与思政教育融合的实践活动,即将在这片沉浸式唐文化空间里拉开帷幕。此次活动不仅是课程组“理论+实践”教学改革的重要尝试,更旨在通过鄠邑面塑这一省级非遗技艺,让马克思主义理论在传统文化的土壤中扎根生长。

自2024年起,课程组便启动“非遗思政”项目,而鄠邑面塑因兼具历史厚度与生活温度,成为首个合作的非遗技艺。此次选择长安十二时辰街区作为活动地点,正是看中其“活化传统文化”的理念——这里不仅有唐装侍女引路、古乐演奏萦绕,更常有非遗传承人驻场展示,为师生与大师的交流搭建了天然桥梁。

上午10时许,师生们在街区的“非遗工坊”见到了鄠邑面塑代表性传承人蔡锐军大师。蔡大师面前的木桌上整齐摆放着各色面团、塑刀与定型工具,桌面上还陈列着《八仙上寿》《百子图》等经典面塑作品,细腻的衣纹、灵动的神态让学生们纷纷驻足惊叹。“面团里藏着千年文脉,捏塑中见得工匠精神。”蔡大师拿起一块温润的白面团,开篇便将面塑技艺与文化传承的关系娓娓道来。他指着桌上的“献饭”面塑解释:“鄠邑面塑最早可追溯到唐代,过去每逢婚丧嫁娶、节庆祭祀,家家户户都会做‘献饭’面塑,比如过年的‘枣花馍’、祝寿的‘寿桃’,既是礼仪载体,也是老百姓的情感表达。”

蔡锐军老师作品

谈及非遗的海外传播,蔡大师的眼神格外明亮。他回忆起2019年赴德国特里尔孔子学院交流的经历:“当时我带了30多件面塑作品,其中《丝绸之路》系列最受欢迎——骆驼的鬃毛用细面丝层层叠叠捏出,西域商人的衣袍用渐变色彩晕染,德国民众围着看了整整一下午,还有小朋友拉着我的手问‘能不能教我捏一个中国龙’。”那次交流中,他还将马克思故乡的元素融入创作,用面塑还原了特里尔市集的场景,让中西方文化在指尖碰撞出火花。而他的作品不仅曾被篮球明星姚明收藏(专为其定制的 “篮球主题面塑”,再现了赛场拼搏瞬间),更在2023 年登上英国《每日电讯报》,报道中称其“用小麦粉塑造出中国文化的生命力”。

蔡锐军老师出国交流合作

在现场示范环节,蔡大师展示了面塑创作的完整流程:先将白面团按比例加入食用色素,通过揉、搓、捏让色彩均匀渗透;再用拇指与食指捏出人物的头部轮廓,随后用细塑刀刻出眉眼、衣领的细节;最后用镊子夹起细小的面丝,为作品点缀发丝或装饰。“大家注意,捏塑时手腕要稳,力道轻了形散,重了面裂,就像做学问一样,得拿捏好分寸。”他一边说,一边以“马克思”为主题快速创作,短短 20 分钟,一个身姿挺拔的面塑人物便跃然桌上,学生们见状纷纷鼓掌。

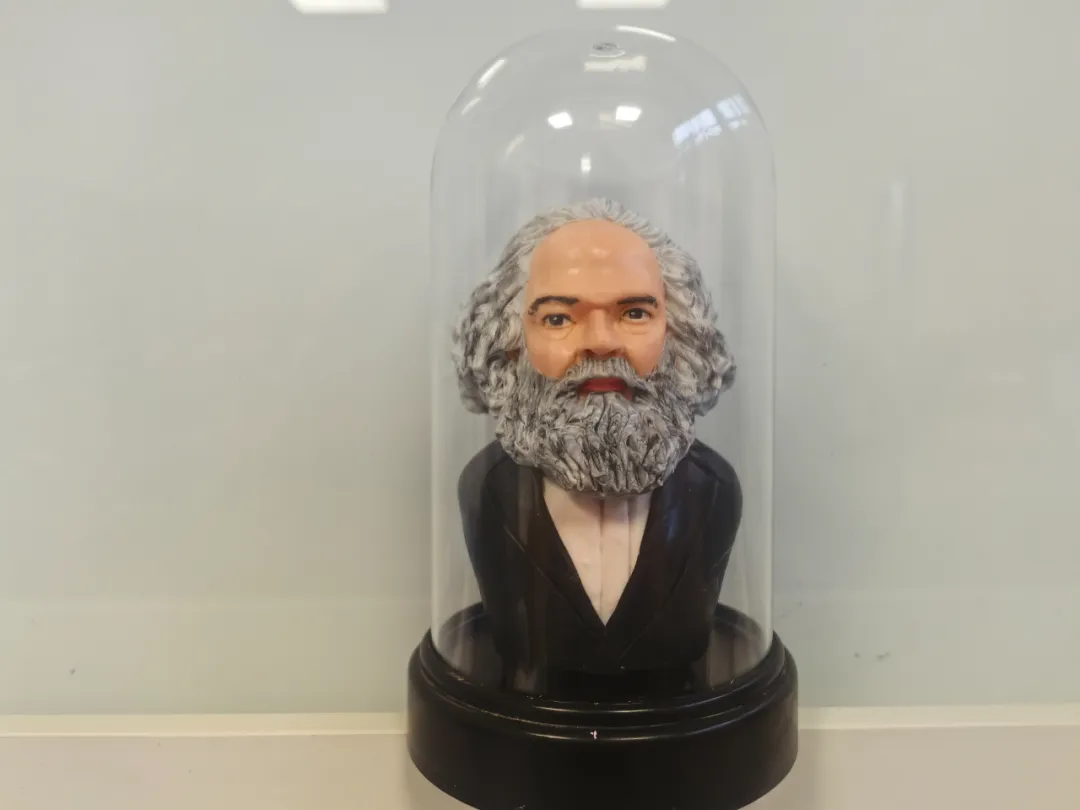

蔡锐军老师现场演示制作《马克思》

蔡锐军老师现场制作的《马克思》

活动的重要环节——西安欧亚学院马克思主义学院大学生实践基地授牌与聘书颁发,在午后举行。马克思主义学院李泽丰老师将铜牌郑重地交到蔡锐军大师手中,铜牌上 “西安欧亚学院马克思主义学院大学生实践基地” 的字样在灯光下格外醒目。同时,马芳琴老师还为蔡大师颁发了实践导师聘书,李泽丰老师指出:“此次实践基地的建立,是我们探索‘思政小课堂’与‘社会大课堂’深度融合的新起点。未来,我们将以基地为平台,打造‘理论研修+技艺实践’的育人模式——不仅会组织学生定期来这里跟随蔡大师学习面塑技艺,还会结合马克思主义基本原理课程,开展‘非遗中的哲学’‘传承里的担当’等主题研讨,让学生在动手实践中深化对理论的理解,在文化传承中坚定理想信念。”

蔡锐军大师接过聘书与铜牌时,语气中满是感慨:“非遗传承最怕断代,青年就是最好的火种。这些年我一直在找能让年轻人爱上面塑的方式,今天看到同学们这么有热情,我特别欣慰。思政教育扎根文化土壤才更鲜活,希望未来我们能一起,让面塑这项老技艺焕发出新活力,也让年轻人们在传承中明白‘文化自信’不是一句口号,而是实实在在的行动。”他还表示,后续将为欧亚学院的学生定制专属课程,从基础的面团处理到复杂的主题创作,逐步引导学生掌握技艺,甚至鼓励学生结合时代主题进行创新,让面塑作品展现当代青年的思考。

马芳琴老师向蔡锐军老师颁发聘书

李泽丰老师颁发实践基地铭牌

蔡锐军老师和参与师生合影

夕阳西下,长安十二时辰街区的灯笼渐次亮起,师生们与蔡大师合影留念,镜头里,每个人的脸上都洋溢着收获的笑容。此次活动不仅让师生们近距离感受了鄠邑面塑的历史价值与艺术魅力,更探索出一条马克思主义理论与传统文化结合的实践新路径。正如一位学生在活动心得中写道:“以前觉得马克思主义原理离生活很远,今天通过捏面塑才发现,理论就藏在‘传承的坚持’里,藏在‘实践的探索’里。未来我不仅要学好理论,还要把面塑技艺学好,做传统文化的传承者,也做理论思想的践行者。” 而对于西安欧亚学院马克思主义学院而言,这只是 “非遗思政”项目的开端,未来还将继续携手更多非遗传承人,让思政教育在传统文化的滋养中更生动、更有力。

供稿单位:马克思主义学院党总支