宝丽格,北京大学西班牙语学士,后于东京大学获跨领域信息学硕士及博士学位,2024年10月入职西安欧亚学院,现任通识教育学院专任教师。博士论文聚焦于中国替代教育运动中的教育叙事变革,教育公益与国际理解教育。曾任21世纪教育研究院副研究员,主持和参与多项教育研究与政策咨询项目,已在中、英、日三语发表多篇论文和研究成果《民间教育机构的传统文化教育探索》《英語化するアジア?―アジアの学生に見る言語意識》《 “Revolution of learning”:The impact of the Internet on the development of Chinese Educational Philanthropy》等。

01.寻找教育的另一种可能

博士毕业后,宝丽格选择进入校园工作,因为研究教育现象,又在校园度过了漫长的时光,她总在追问:在当下的教育体系里,什么才算“成功”?

“鸡娃”“烂尾娃”这些热词的流行,其实反映了社会对于教育的焦虑——人们似乎默认“高分”“名校”“高薪”就是通往幸福的唯一路径。然而,她总觉得,这种单一的价值观正在让教育失去温度。

“我在留学时遇到一位老师,她能为了一个生命中的疑问去寻找研究课题,并乐此不疲。”她回忆道,“那种由内而外的求知欲,让她活得真诚又幸福。那位老师不仅是教育者,更是一个‘活着的人’——在教学之外,她也热爱生活、充满好奇。”这种状态,成为她心中“教育之美”的象征,也成为她自己理想中“教师”的模样。

正是这种对教育的追寻,让她在2017年至2019年间加入了21世纪教育研究院的创新教育部门。那段时间,她走访了国内外多所中小学与教育创新机构。

“我在各地走访中小学,看见很多教育者在用自己的方式去回答一个问题——‘什么是好的教育?’”她说,“他们不愿只做‘应试机器’,而是真诚地在探索‘人’的成长。”

宝丽格(左一)探访哥伦比亚新学校模式

那时,她第一次听到“西安欧亚学院”这个名字。校长胡建波在毕业典礼的一句话让她印象深刻:“在欧亚人的心中:合作比竞争重要,奉献比获得重要,体验比声望重要,成长比成功重要,关爱比培养重要,讲究比将就重要。”

“这样的教育理念,在中国高校体系中极为罕见,让我感受到,高等教育也可以有温度、有立场。”她说。

于是,当她看到欧亚学院的招聘信息时,几乎毫不犹豫地投出了简历。

如今,她也成为了那个希望带给学生“不同教育体验”的人。

02.在“以学生为中心”的实践中重新理解学生

入职第二个学期,她第一次真正独立站上讲台,却发现自己总是忙着把内容讲完,顾不上学生的表情和反应。

直到她参与了通识教育学院执行院长黄鑫策划的“通识教师对学生的访谈项目”,逐渐意识到:理解学生,才是教学的起点。在与学生对话、聆听他们关于“好老师”“好课堂”的想法的过程中,一次次的访谈与反思,让那些学生的真实声音,慢慢融入了她对教学的理解之中。

宝丽格(左一)参与新进教师培训活动

“通识教育学院的一位老师提到,他的实验课是学生最愿意去的,因为那是他们最能‘动手、动脑、动心’的课堂。”

还有老师讲起在做机器人项目时,学生自己体悟到数学和物理的重要性——后期学生学专业基础课时候的意愿度大幅提升,那是一种“内生的学习动机”。

在这个过程中,她看到了新一代学生对“真实”的强烈需求。虽然人们常批评他们“功利”“实用”,但从教师访谈中她逐渐意识到,这种实用背后其实藏着对确定方向、寻找支撑的渴望。与其批判,不如从他们的角度出发,去理解哪些学习内容真正能支撑他们的职业与人生。

“让学生喜欢,可能比让他们做得好更重要。”她说。

也有人坦言,“不希望老师总是盯着成绩,而是能看见我们的努力。”

“这些例子让我重新理解了‘学生中心’——它不是单指让学生主导一切,而是让教师也重新学习如何‘倾听’。” 在人文教育学院寇延教授关于“看见与联结”的讲座中,她又从欧亚学生的心理画像出发,理解了“关注”与“回应”的教育意义——学生务实、渴望被看见,却常常羞于求助。她说,Z世代的学生成长于一个信息透明化时代,对“真实”极其敏感。

“学生告诉我,他们不喜欢被‘设定目标’,更希望老师陪他们一起去寻找目标。希望被引导,而不是被控制。”她说,“他们想在‘安全感’和‘探索欲’之间找到平衡。”

赵炬明教授在《以学生为中心》中提到:“教师应当成为学习规律的适应者,而不是内容的灌输者。”“真实”“有意义”“适量”这三个词让她豁然开朗,这正是访谈中学生期待的学习方式。带着这样的思考,她走进了更具体的教学实验。

03.从学生的多样性,看见教育的复杂性

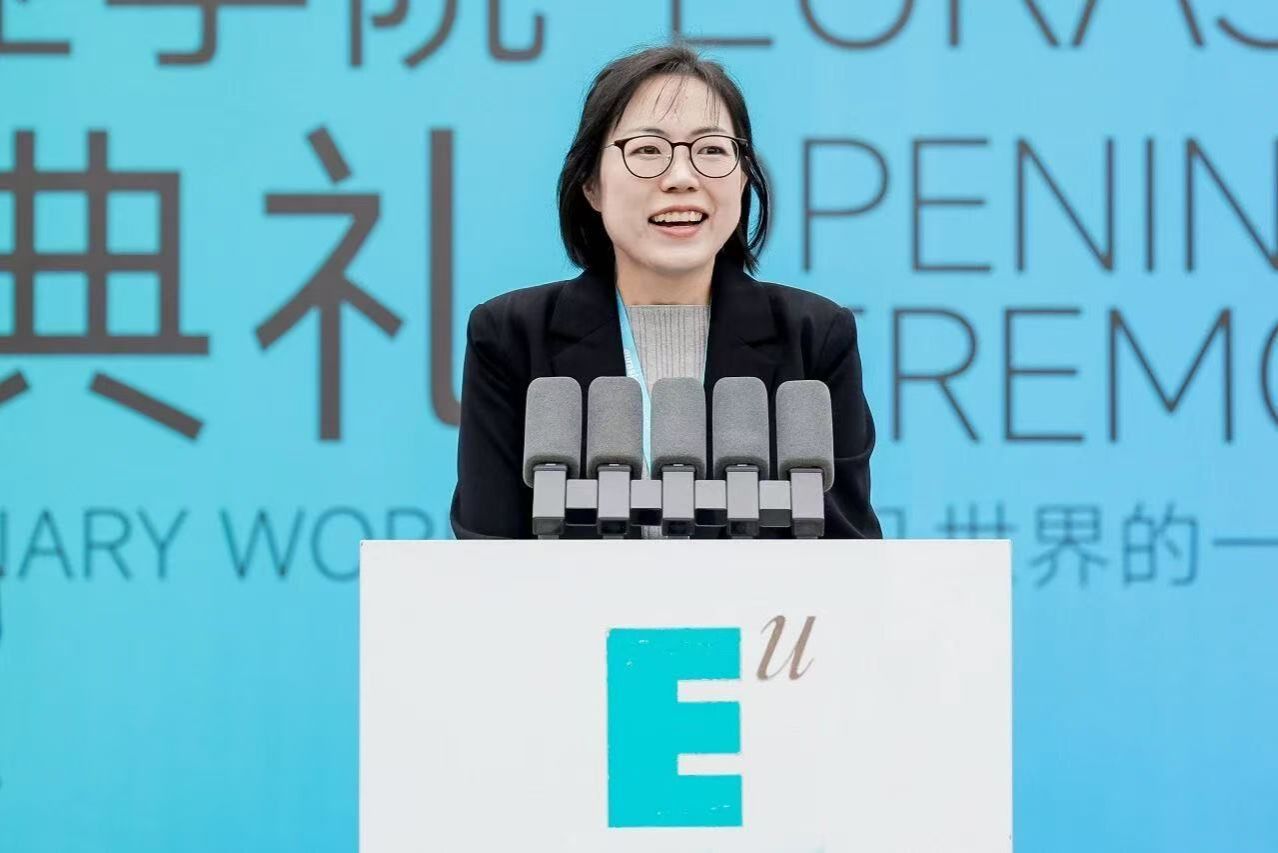

2025年新生开学典礼上,宝丽格在发言中提到了“以人为本”。

教师要如何坚持“以人为本”?这个问题看似宏大,其实藏在每一个学生身上。一次次访谈让她意识到,学生的学习状态往往与他们的成长经历紧密相连。与通识教育学院的陈航老师交流时,他们谈到家庭背景如何影响学生的教育期望与职业规划,也探讨了“自我实现”对他们而言意味着什么。那一刻她更加体会到,学生支持远比想象的复杂。“以学生为本”并不是一句温情的口号,而是一种需要深入理解学生生活世界的教育实践。

有的学生仍带着高中应试教育的惯性——关注分数,却不知如何自主学习;

有的学生在志愿填报时“被选择”,进入专业后才发现兴趣错位;

还有的学生因为家庭支持不足,更容易“躺平”,缺乏自我驱动力。

“这让我意识到,学生支持系统的建设远比想象复杂。”她说,“我们不能只看到课堂表现,还要看到他们背后的社会结构与心理机制。”

宝丽格在2025年新生开学典礼上发言

更具体地,她发现学生早年的家庭关系对其学习状态和校园适应力影响深远。温暖、支持性的家庭氛围往往培养出更主动、自信的学习者;而缺乏亲密关系的成长经历,则可能导致学生在人际互动中更为防御,面对困难时更倾向于独自承受,缺乏主动求助意识。

“只有理解这些‘不可见的背景’,教师才能真正看见学生的处境。”她说。

这种体会在她参与欧亚学生就读经历调查的数据分析中得到了印证。宝丽格查过相关调查数据,显示欧亚学生最普遍的学习挑战集中在三方面:经济负担(如家庭支持不足、兼职压力大)、职业发展困惑(方向不明确、缺乏规划),以及自我管理困难(学习策略薄弱、时间分配不当)。而这些层面的困难显著影响着学生的课堂参与度。

“这些数据让我重新思考——教师的任务不只是知识传递,而是如何在教学设计中,回应学生背后的结构性困境。”她反思道。在课程中嵌入‘支持性学习结构’——比如引导学生在小组中建立互助机制,设置阶段性反馈,或在课程项目中融入职业探索的元素,让学生在理解世界的同时,也重新理解自己。

“教育不仅是设计任务,更是设计关系。”她说,“当教师从理解出发去设计学习场景,学生才会真正感受到被看见、被回应。”

04.教育的未来,在“加拉帕戈斯化”之外进化

在反思教育未来时,她引用了一个概念:“加拉帕戈斯化(Galapagosization)”。

这个词原本指的是加拉帕戈斯群岛上因隔绝而独自进化的物种——独特,却脆弱。一旦面对更强的外来物种,就容易被淘汰。这一概念曾被用来比喻一些产业体系:功能再先进,也因封闭而失去竞争力。

“这其实也是教育的隐喻。”她说。

“如果学生只在一个封闭的体系里追求分数与排名,那种‘自我感觉良好’的成长很容易变成温室里的繁荣。”

她希望学生能从“校园导向”走向“社会导向”“未来导向”,能不断与外界交换能量,勇敢面对变化。“去社会实践,去沟通、去犯错、去观察真实的生活。比起做得‘有用’,能让你保持好奇、愿意思考的,才是最重要的。”

宝丽格在GE影响力讲座讲授“食物如何映照我们的身份与文化”

但她也强调,“加拉帕戈斯化”并非全然负面。

“加拉帕戈斯也意味着独特。与其在热门赛道内卷,不如找到一个属于自己的小岛。”她笑道,“成为那个‘小而强、独立又真实’的物种。教育的任务,或许就是帮助学生在保护个体特质的同时,具备与世界对话的能力。”

“我希望自己能在这所学校完成从学生到教师的蜕变,也希望能和学生一起,在教育的路上,能够走向更辽阔的世界。”宝丽格说。

(宝丽格 供稿)