与历届相比,今年两会关于教育的提案似乎格外多,校园安全、家庭教育、死亡教育、职业教育等舆论热度持续走高。作为一所国际化应用型的大学,我校早已在以上提案中付诸行动,知否知否?待思政小白带你听听唱响欧亚的两会教育“好声音”。

在2019 年全国两会“部长通道”上,教育部部长陈宝生说:“宝宝不高兴,问题很严重!”部长的大实话,让很多“宝宝”感到了温情。人生马拉松不用抢跑,但成长还需向前奔跑。长大并不轻松,却绝不该沉重。量好教育的载荷,该减的减,该加的加,宝宝们才能展露笑颜。在全国两会上,为了让广大学生群体能够健康、科学的享受教育,有很多代表委员“发声”,下面跟着思政小白,来听听,都有哪些方面的建议吧!

利用人工智能技术构建安全校园

近日,很多同学发现进出校园不用刷卡按键,闸机通道竟能自动开启,以为拥有了超能力。其实直接“刷脸”,是我校通过技术改造,将人脸识别技术与学校智慧校园系统融会贯通,实现了“刷脸”进校的实名认证功能。市民们时常会忘带市民卡或身份证,觉得偶尔一次并无大碍。但对学校来说,校园安全容不得一次马虎。使用这套系统,学校能有效控制人、卡不统一问题,做到进出记录可查询,进出对象精确到人,同时还可节省办卡的人工和工本成本,更好地保障校园安全,维护社会治安。

校园安全一直都是社会的热门话题,近些年,无论是国内还是国外,校园暴力、欺凌、伤害等校园安全事故时有发生。校园安全事件不但对孩子造成了严重的身体伤害,更暴露出校园安全管理过程中的深层次问题。应对校园安全最好的方式,是防范于未然,而AI可以守住第一道门。为此,全国政协委员、佳都科技CEO刘伟拟提交关于如何利用人工智能技术构建更安全的校园环境的提案。

调整高校学科设置:提高大学生就业技能

一些大专院校,毕业生就业率偏低,重要原因之一是院校专业设置趋同。”出席全国政协十三届二次会议的住津全国政协委员、天津大学化工学院先进纳米技术中心主任刘昌俊表示,应加速对高校学科设置进行结构性调整,提升大学生的就业技能。“高等教育培养的人才,分为研究型人才和应用型人才两类,研究型人才更多强调的是攻关能力,而应用型人才则更注重实操性和技能,两类人才缺一不可。”刘昌俊向记者表示,近年来,他曾经多次参加专题调研,并向国家教育部递交过专题报告,他说,“但实际中,我们发现高等院校的专业设置存在同类化趋势,部分学科设置重理论轻实操,导致毕业生缺乏动手能力,步入工作岗位后,难以学为所用。”刘昌俊建议,应该尽快推动高校学科进行结构性调整,一方面,教育机构管理部门应结合院校特点,对专业设置提出合理化建议,避免同类学科设置方向趋同;另一方面,高等院校也应主动调整教学模式,在加强理论教育的同时,注重职业技能培养,提高学生学以致用的能力。在此基础上,学生也应在专业指导下,及早进行职业规划,按照规划目标选择适合自己未来发展的专业。

我校在对学生的教育和要求方面始终追求着向应用型人才方向进行转变,避免了传统高校教育理论脱离实际的弊端,学生毕业后不能够立马适应工作岗位投人工作中。应用型人才培养最大的一个特点就是将理论学习和实践教学紧密联系,所以在艾德艺术设计学院环境设计专业人才培养方案的制定上就加大了实践教学的环节,强调了实践课程的设置, 并同专业实习、学期会刊、学科竞赛、毕业设计等各个环节进行衔接。总体来说, 在不断地摸索和调研中逐步完善人才培养的总体蓝图, 为应用型人才的培养提供了一定的导向作用,也为促进人才培养数量和质量提升提供了依据,使学生们经过四年的专业学习, 毕业后能够顺利走上工作岗位并很快投人到自己的工作领域。

家庭教育要立法明确各方责任

全国政协委员、湖北首义律师事务所主任律师谢文敏在全国两会上建议,尽快推进我国家庭教育立法,将家庭教育纳入法制化发展轨道,特别是要明确学校、家庭及社会在家庭教育方面的职责和义务。谢文敏称,家庭教育没有得到法律确认,在一定程度上处于边缘化位置,缺乏正规的指导、监督和约束,也影响其与学校教育、社会教育三者之间相互协作的整体教育功能的发挥。“家庭教育主要调整对象不是家庭内部,而是家庭政策和支持系统,关注政府、社会、学校等对家庭教育的支持、服务与帮助。

我校通过对困难学生设立接待日、大数据分析困难生等精细化、个性化的帮扶工作,解决建档立卡贫困户子女生活上、学习上遇到的困难,服务与帮助家庭教育,让学生健康、自信、快乐地学习、成长;引导受助学生积极参与公益活动,培养学生自强、自立、诚信和感恩的品质,使资助从原来以“经济资助为主”的保障性资助向“资助育人相结合”的发展性资助转变,促进建档立卡贫困户子女健康成长。

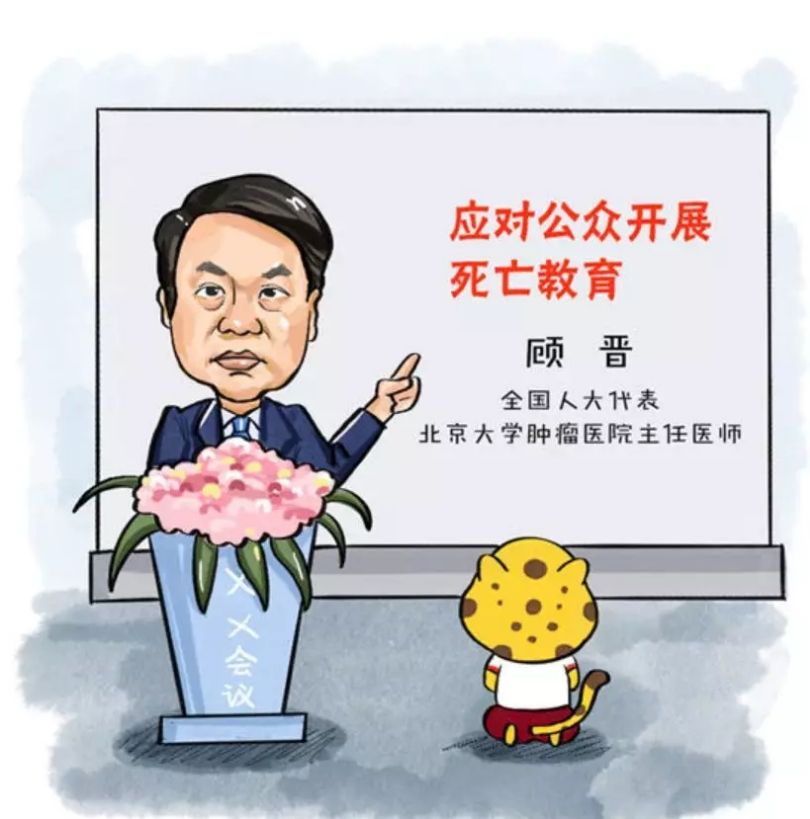

建议全民开展死亡教育

2019年3月12日人大代表北京大学肿瘤医院主任医师顾晋提交了关于死亡教育的建议,他认为,作为我国的一项当务之急,死亡教育要面向全社会,从小抓起,建立起覆盖从小学、中学到大学全过程的死亡教育体系。这个有点儿“犯忌”的建议来得很及时。基于某种传统,人们往往更习惯于将身后之事边缘化,不愿意认真地谈论死亡,更不愿意接受什么死亡教育。由此,不少人对死亡缺乏系统深入的了解,死亡观念一直处于某种“重生轻死”的粗陋状态。在这一背景下,顾晋代表所说的两种极端情形出现了。一种是过分“求生”。许多绝症患者饱受病痛折磨,但即便病人早已对治愈性治疗没了反应,患者家属乃至患者本人也不肯接受舒缓治疗。过度治疗的结果往往是病人多受罪,家属精疲力竭、人财两空。另一种则是过分“轻生”。一些人,其中相当一部分是年轻人甚至是儿童,对死亡缺乏最基本的敬畏,对自己和他人的生命缺乏应有的尊重,并因此而走上了杀人或自杀的歧途。有鉴于此,死亡教育就成为一种必要,它本质上是生命教育,目的是让人们敬畏生命。死亡教育,可以帮助人们从生理、心理、社会、文化等各个层面,对死亡有一个系统而深入的了解,最大可能地减少在死亡观以及生命观方面的缺憾;死亡教育,可以从逆向方式阐述生死关系,加深对自身生命价值的领悟,树立正确的人生观、价值观,使之更加珍惜生命,降低恶性事件的发生;死亡教育,可以有效遏制过度治疗,引导人们接受舒缓治疗与临终关怀——既不是治疗疾病或延长寿命,更不是加速死亡,而是通过消除或减轻病痛与其他生理症状、预防并发症等姑息治疗来提高临终者的生命质量,排解心理问题和精神问题,使人平静地面对死亡。自上世纪70年代开始,死亡教育就已进入美国、英国等发达国家的中小学课堂。甚至,早在二战之前,死亡教育就已成为很多欧洲家庭子女教育的重要组成部分,家长们会要求十几岁的少年写下自己的墓志铭。相比而言,我国的死亡教育明显有些滞后。这些年,虽然个别学校有些这方面的尝试,但总体来看规范系统的死亡教育闪付阙如。我们应该加快步伐,尽快补上这方面的欠账。从这个角度看,顾晋代表建议死亡教育从小抓起,建立覆盖从小学、中学到大学全过程的死亡教育体系,堪称抓住了问题的关键。要知道,对成年人而言,很多传统死亡观念已是根深蒂固,改起来难度不小,教育效果可能不容乐观。但是,从小学阶段抓起,并一直系统地抓下去,教育效果肯定要好得多。毕竟,青少年时代是一个人心最柔软、可塑性最强的时期。在这个意义上,不妨从小学开始就把死亡教育列为一门必修课。

早在去年,我校心理咨询中心和学生发展处心理健康工作项目组就着手进行了关于死亡的心理教育。于2018年10月10日和17日为青年社区所有辅导员老师的助理、层长、组长、宿舍长全方位进行了一次《大学生心理危机识别与干预》的专题培训,本次培训活动参与人数共计3300人,覆盖到全校的每一个学生宿舍。围绕学生心理问题的识别、学生心理危机的成因与干预、特殊心理危机情况的处理三个方面进行开展。培训从一例学生案例入手,让学生们直观的了解到突发事件的发生对当事人生理、情绪、认知、行为带来的变化,在普及心理问题的识别、学生心理危机的成因之余,老师也与学生进行了互动,让学生对设置的八个有关于自杀的问题发表自己的想法,同时对问题一一进行了正确的解答,让学生明白心理危机事件的发生无规律可寻,常常伴有突发性、紧急性、痛苦性、无助性、危险性这五大特征,在日常的生活中作为学生干部要通过言语、行为以及其他方面去识别危机信号,了解身边的同学,理解、接纳、支持、倾听其内心感受,并保持积极、阳光、健康的心态去面对工作和同学,用心、用情、用爱协助老师将学生心理危机的发生消除在萌芽状态。本次培训以“自杀,一个都太多”为话题进行了结尾,让学生深刻的意识到心理健康的重要性以及对生命的敬畏感,提醒广大的学生干部要时刻把生命安全放在第一位,牢记“凡事预则立,不预则废”,促进学生心理素质的提高,让学生心怀爱与希望,在风口浪尖不胆怯,面对暗淡岁月依旧从容,应对人生之不幸处之坦然!

(通识教育学院党总支/供稿)